পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। ঋতুর পরিবর্তনের জন্য সূর্য দায়ী তা ঠিক। তবে ভূমিকা আছে পৃথিবীর নিজেরও। পৃথিবী সূর্যের দিকে বিশেষভাবে হেলে আছে বলেই ঘটছে এ পরিবর্তন। এর মূল কারণ, পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ কক্ষীয় তলের সাথে ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে আছে।

|

| পৃথিবীর বিষুবরেখা কক্ষীয় তলের সাথে ২৩.৫ ডিগ্রি হেলে আছে |

বছরের দুটি দিন সূর্য বিষুবরেখা বরাবর খাড়াভাবে আলো দেয়। ২০শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর। বছরভেদে তারিখ এক-দুই দিন এদিক-সেদিক হতে পারে। এসময় দুই গোলার্ধই সূর্যের আলো সমানভাবে পায়। পৃথিবীর সব জায়গায় দিন-রাত (প্রায়) সমান হয়।

|

| মহাবিষুবের দিন পৃথিবীর সব জায়গায় দিন-রাত (প্রায়) সমান হয়। |

২০শে মার্চের পর পৃথিবীর উত্তর মেরু ক্রমেই সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। এভাবে যেতে যেতে ২০শে জুনের দিকে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার (Tropic of Cancer) ওপর খাড়াভাবে আলো দেয়। কল্পিত এ রেখা ভূপৃষ্ঠের ২৩.৫ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। এটাই সূর্যের পৃথিবীর সর্বউত্তরের অবস্থান। বিশেষ নাম তাই উত্তরায়ণ (northern solstice)। ঐ দিন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন ও সবচেয়ে ছোট রাত হয়। ২০শে জুনের আগে-পরে মিলিয়ে প্রায় তিন মাস উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল থাকে। একইসময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে থাকে শীত। দক্ষিণ গোলার্ধে আলো বাঁকাভাবে পড়ায় তীব্রতা কম থাকে।

|

| ২০শে জুনের দিকে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার (Tropic of Cancer) ওপর খাড়াভাবে আলো দেয়। |

২০শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এবার আবার উত্তর মেরুর সূর্যের দিকে হেলে থাকার পরিমাণ কমতে থাকে। গরম কমতে শুরু করে। (প্রায়) ২২শে সেপ্টেম্বর সূর্য আবার বিষুবরেখায় খাড়াভাবে আলো ফেলে। দুই মহাবিষুবের একটি এটি। উত্তর গোলার্ধে এর নাম শারদ বিষুব (autumnal equinox)। দক্ষিণ গোলার্ধে নাম বাসন্ত বিষুব (vernal equinox)। এদিনের আগে-পরে উত্তর গোলার্ধে শরৎ ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

|

| পৃথিবীর ঋতুচক্র ও তার কারণ |

এবার সূর্যের দিকে হেলতে শুরু করে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু। দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় হতে থাকে। রাত ছোট হতে থাকে। গরমের আগমন শুরু হয়। উত্তরে রাত ছোট হতে থাকে। এভাবে চলতে চলতে ২২শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণের মকরক্রান্তি রেখার (Tropic of Capricorn) ওপর খাড়াভাবে আলো দেয়। কল্পিত এ রেখা ভূপৃষ্ঠের ২৩.৫ দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত। এ তারিখের দেড় মাস আগে থেকেই উত্তরে শীত ও দক্ষিণে গরম পড়তে থাকে। এদিন উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন ও সবচেয়ে বড় রাত। দক্ষিণ গোলার্ধে তার উল্টো।

দক্ষিণ মেরুর হেলে থাকা এবার আবার কমতে থাকে। ২০শে মার্চ এসে সূর্য আবার বিষুবরেখায় খাড়া আলো দেয়। আরেকটি মহাবিষুব (equinox)। দক্ষিণ গোলার্ধে এর নাম শারদ বিষুব (autumnal equinox)। উত্তর গোলার্ধে নাম বাসন্ত বিষুব (vernal equinox)। এদিনও পুরো পৃথিবীতে দিন-রাত (প্রায়) সমান হয়। এরপর আবার পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্যমুখী হতে থাকে। আগেই তা বলা হয়েছে। মহাবিষুবের দিন আসলে পুরো পৃথিবীতে দিন-রাত সমান হয় না। তবে দিন-রাতের দৈর্ঘ্য খুব কাছাকাছি হয়।

পুরো ব্যাপারটি বুঝতে ভিডিওটি সহায়ক হতে পারে।

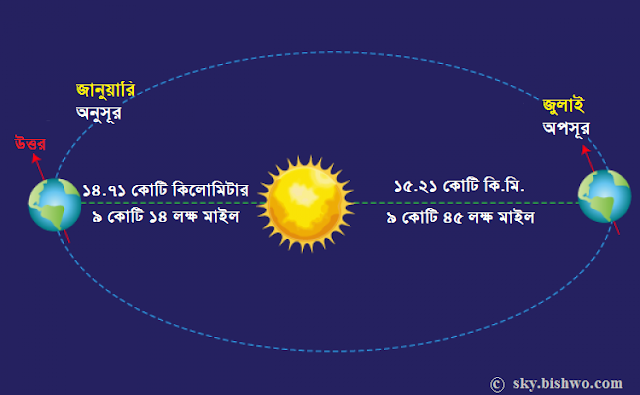

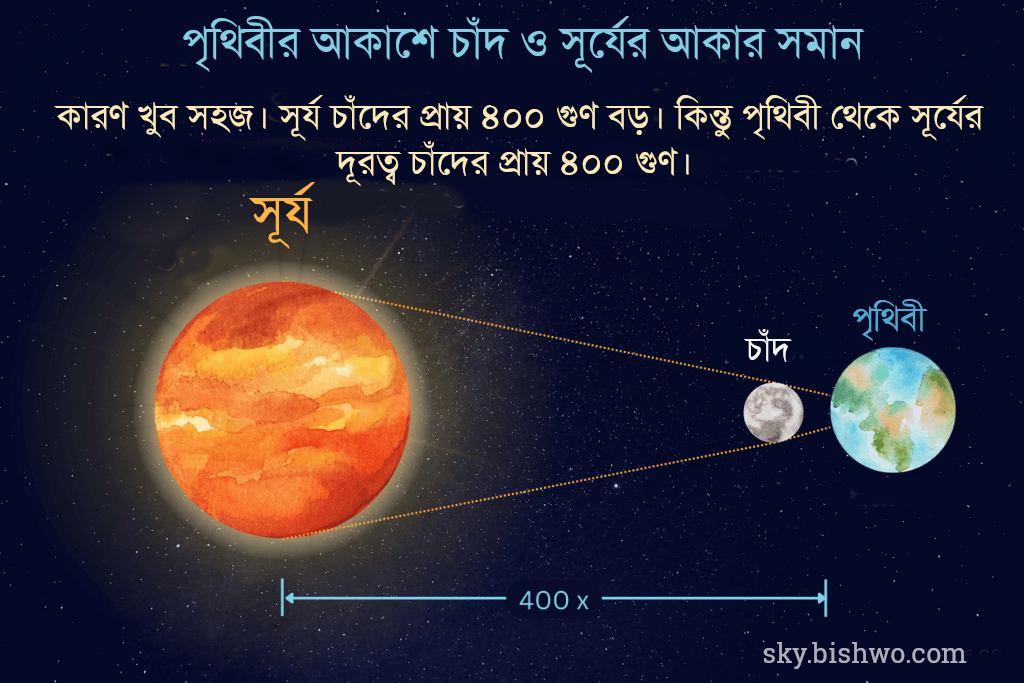

মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবীর গরম বা ঠান্ডা নির্ভর করে পৃথিবীর নতির ওপরই। দূরত্বের ওপর নয়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তকার। ফলে কখনও সূর্য কাছে আসে, কখনও বা দূরে যায়। তার সাথে পৃথিবীর তাপমাত্রার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। জানুয়ারি মাসে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে। অথচ এ সময়ই উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে শীত থাকে।

|

| পৃথিবীর তাপমাত্রা সূর্যের দূরত্বের ওপর নির্ভর করে না বললেই চলে। |

আরও পড়ুন

সূর্যের কাছে গেলে কি পৃথিবীর তাপমাত্রা বেশি হয়?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব কত?

সূত্র

১। টাইম অ্যান্ড ডেইট ডট কম: https://www.timeanddate.com/astronomy/seasons-causes.html